Projektmanagement Methode: Expertenschätzung

Expertenschätzungen können auch als Expertenbefragung, Expertenprognose bezeichnet werden.

Hinter diesen Methoden verbergen sich alle Befragungen von Menschen, die zu der Prognose der Entwicklung von Projekten befragt werden – zumindest, wenn wir die in der Praxis gängige Vorgehensweise mit diesem Begriff in Bezug setzen. Damit wird quasi jeder zu einem Experten, der eine Vermutung über die zukünftige Entwicklung abgeben darf oder möchte.

Wer ist ein Experte und damit berechtigt, eine Schätzung vorzunehmen?

Häufig wird in der Literatur eine unabhängige Expertengruppe gefordert, die nichts mit dem Projekt direkt zu tun hat und auch keine Aufgaben in dem Projekt übernimmt.

Einerseits ist es schwierig eine solche Gruppe an Menschen zu finden und es kann vermutet werden, dass Menschen, die ihre eigene Schätzung nicht umsetzen müssen, tendenziell eher zu niedrig schätzen. (SCHELLER (1999), S. 10).

Andererseits wird den Menschen, die für das Projekt verantwortlich sind, häufig unterstellt, künstliche Reserven einzubauen.

Die Praxis zeigt aber, dass Projektpläne die von dem Team selber erstellt werden, genauso häufig über oder unter den erwarteten Werten liegen wie die Pläne, die nur von externen Experten geschätzt wurden. Für den Einsatz der eigenen Teammitglieder zur Schätzung spricht folgendes:

- Die Mitglieder kennen die zu erledigenden Teilaufgaben und vermutlich besser als externe Experten.

- Die Mitglieder kennen die eigene Leistungsfähigkeit.

- Ein Wissenstransfer des Know-hows, das bei der Schätzklausur gewonnen wurde ist nicht notwendig, da die Projektmitglieder das Wissen gemeinsam entwickelt haben.

- Die Mitglieder fühlen sich an die eigene Schätzung stärker gebunden als an Schätzungen, die vom „grünen Tisch“ kommen.

Ursachen für das Entstehen von Schätzfehlern

Jede Schätzung ist subjektiv. Das Schätzergebnis ist von einer Reihe von Einflussfaktoren abhängig, die nicht ausgeschlossen werden können (SCHELLER (1999), S. 15 f). Es gibt keine optimale Schätzung, die diese Faktoren ausschließen kann. Eine Verbesserung der Schätzung kann dadurch erreicht werden, dass die Einflussfaktoren den Schätzern bekannt sind.

Formulierung der Fragestellung

- Mehrdeutige und unvollständige Formulierungen und unpräzise Fragen sind eine der Hauptquellen für Fehlinterpretationen und Fehlschätzungen. Zur Prüfung der Fragestellungen hilft der Clarity-Test. Die Schätzenden stellen sich ein allwissendes Überwesen vor, dass über eine vollständige Information über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verfügt. Wenn dieses Wesen die Frage richtig beantworten kann, dann ist die Formulierung richtig und vollständig.

Implizite Annahmen

- In der Praxis werden bei Schätzungen häufig Annahmen zugrunden gelegt, die aber nicht ausformuliert werden. Diese Annahmen fließen in die Schätzung ein, werden jedoch nicht geäußert. Die Schätzergebnisse sind dann in Nachhinein von einem unabhängigen Dritten nicht mehr nachvollziehbar. Häufig kann sich der Schätzende auch an diese Annahmen nicht mehr erinnern.

Motivationale Einflüsse

- Menschen die von den Schätzergebnissen betroffen sind, können dazu neigen, die Schätzungen an ihre Zielvorstellungen anzupassen. Durch eine gezielte Auswahl der Befragten kann dieser Faktor ausgeschlossen werden.

- Andererseits werden sich in einem Unternehmen nur wenige Menschen finden lassen, die einerseits über das notwendige Erfahrungsspektrum verfügen und von dem Projekt nicht direkt oder indirekt betroffen sind.

- Außerdem besteht die Gefahr, dass die unabhängigen Schätzer, da ihnen die Motivation für eine durchdachte Schätzung fehlt, wesentliche Einflussfaktoren bei der Schätzung außer Acht lassen und damit eher zu niedrige Schätzungen abgeben.

- Wenn die Schätzenden das gewünschte Schätzergebnis des Auftraggebers kennen, dann besteht ein gewisses Risiko, dass unabhängige Schätzer sich an diesem Wunschergebnis orientieren und nicht an den machbaren.

Kognitive Einflüsse

- Kognitive Einflüsse werden auch als „kognitive Biases“ genannt. Wenn sich die Schätzenden dieser Einflüsse bewusst sind, dann können die Einflussfaktoren in der Schätzung auch kognitiv ausgeglichen werden.

- Availability: Die Neigung, jene Ereignisse als wahrscheinlicher anzusehen, die einfacher zu den individuellen Vorstellungen passen.

- Anchoring: Das Festhalten an den vorgegebenen Zahlenwerten.

- Desirability: Die Ergebnisse, die gewünscht werden, werden auch geschätzt. Damit ergibt die Schätzung einen zufriedenen Auftraggeber – und führt zu einem erfolglosen Projekt.

- Controllability: Ergebnisse, die von den Schätzern beeinflusst werden, führen eher zu niedrigeren Schätzungen. Ergebnisse, die nicht beeinflusst werden, führen zu eher hohen Schätzungen.

Ein vollständiger Ausschluss dieser motivationalen Einflüsse ist also nicht möglich. Insbesondere wenn es wichtig ist, dass das Projekt in der geplanten Zeit und zu den geplanten Kosten abschließt, ist der zusätzliche Puffer, der vielleicht von den Projektmitarbeitern eingebaut wird, ein Faktor der es ermöglicht, unerwartete Situationen aufzufangen.

Arten von Expertenschätzungen

Eine Expertenschätzung kann als Einzelschätzung durchgeführt werden. Diese Einzelschätzung ist in der Projektpraxis sehr häufig. Zu den Schätzenden gehören regelmäßig:

- Arbeitspaketverantwortliche

- Teilprojektleiter (Gruppenleiter)

- Projektleiter

- Projektcontroller

- Ersteller des Pflichtenheftes, die eine Leistungsbeschreibung entwickeln und dem Aufwand der Leistungserstellung gleichzeitig schätzen

Wird die Einzelschätzung von einem erfahrenen Fachmann vorgenommen, der schon mehrere ähnliche Tätigkeiten durchgeführt hat, haben die Werte im Allgemeinen eine hohe Genauigkeit.

Nachteilig ist, dass Einzelschätzungen keiner Kontrolle auf Richtigkeit unterliegen. Leider kommt bei einer Einzelschätzung auch nur eine Perspektive und damit eine einzelne subjektive Meinung zum Tragen. Andere Meinungen und Erfahrungen bleiben unberücksichtigt.

Bei der Mehrfachbefragung (Gruppenschätzung, Teamschätzung) wird eine mehr oder weniger große Zahl von Expertenmeinungen eingeholt. Die Experten sollten über unterschiedliche Erfahrungsspektren verfügen und aus unterschiedlichen Organisationsbereichen kommen. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, ermöglichen Mehrfachbefragungen fast immer eine höhere Schätzgenauigkeit.

Mehrfachbefragungen richten sich häufig an:

- Team der Leistungserstelle, das ein Arbeitspaket bearbeitet,

- Team der Teilprojektleiter (Gruppenleiter) die jeweils für die Arbeitspakete verantwortlich sind

- Projektleiter und Ersteller des Pflichtenhefters

- Projektleiter und erfahrene Mitarbeiter des Unternehmens

- Entscheidungsgremium

Voraussetzungen für die Durchführung einer qualifizierten Expertenschätzung

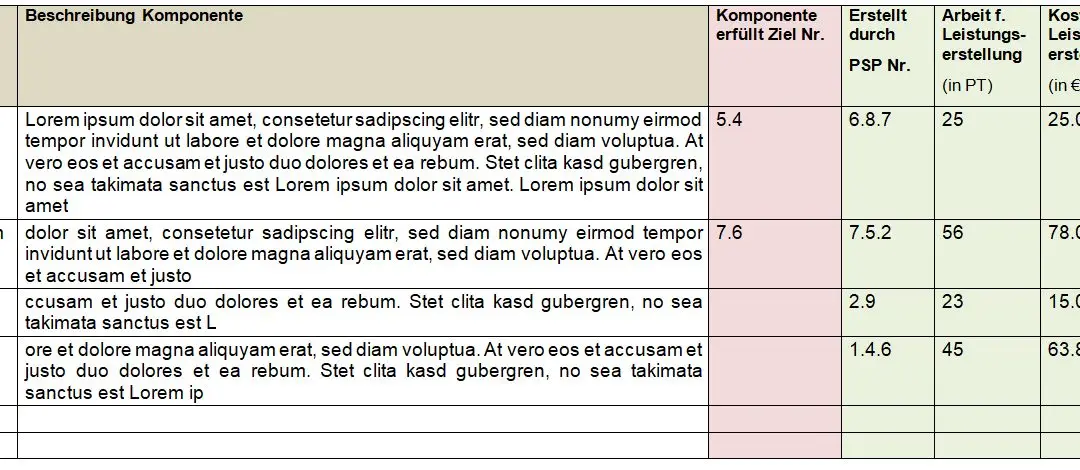

Eine Schätzung ist nur dann sinnvoll, wenn der Schätzende weiß, was genau er schätzen soll. Es muss also zumindest ein Projektauftrag vorliegen, der eine minimale Menge an Informationen über die zu erstellende Leistung enthält. Besser ist die Situation natürlich wenn bereits sein Pflichtenheft, bzw. eine detaillierte Konfigurationsbeschreibung besteht. Noch genauer wird die Schätzung möglich sein, wenn eine Beschreibung der Tätigkeiten vorliegt, die gemacht werden sollen – also mindestens ein Projektstrukturplan. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn eine vollständige Beschreibung aller Arbeitspakete vorhanden ist.

Eine ideale Situation ist gegeben, wenn folgende Grunddaten für die Schätzer verfügbar und eine Reihe von Rahmenbedingungen gegeben sind (WOLF (1999), S. 7 ff).:

- Die Schätzenden benötigen Informationen darüber, wie viele Stunden die Mitarbeiter am Tag am Projekt arbeiten können. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, den Arbeitstag eines Mitarbeiters nicht mit acht Stunden zu bewerten, sondern mit 80% der „Normalarbeitszeit“. Für Entwickler werden häufig nur 4-6 Stunden an effektiver Entwicklungszeit gerechnet. Wenn der Entwickler zusätzlich mit den Projektarbeiten auch noch mit Wartungsaufgaben belastet ist, dann kann es sinnvoll sein, diese Zeit noch niedriger zu wählen.

- Der Personenstundensatz der für das Projekt und für die einzelnen Mitarbeiter zugrunde gelegt werden soll, stellt den zentralen Schlüssel für die Berechnung der Kosten aus den veranschlagten Arbeitszeiten dar. Hier ist zu entscheiden, ob die Kosten, die intern für die Mitarbeiterstunden zugrunden gelegt werden, als Ausgangsbasis gewählt wird, oder der Kostensatz, mit dem der Mitarbeiter beim Kunden abgerechnet wird.

- Für die Schätzenden ist es sinnvoll, zu wissen welche Kostenbestandteile in dem Personenstundensatz berücksichtigt sind und welche sie zusätzlich in die Berechnung mit einbeziehen müssen.

- Eine störungsfreie Atmosphäre, am besten entfernt vom Arbeitsplatz und ohne die üblichen Unterbrechungen durch diverse Kommunikationsmittel, ist eine Grundvoraussetzung für ein konzentriertes Arbeiten der Expertenrunde.

- Pro Arbeitspaket, das zu schätzen ist, sollten 10-15 Minuten veranschlagt werden.

- Die Arbeitspaketbeschreibungen sind in ausgedruckter Form mitzubringen. Dabei sollte jeder Schätzende eine eigene Kopie zu Verfügung gestellt bekommen.

- Ein einheitliches Verfahren zur Notierung der Annahmen und der geschätzten Ergebnisse sollte vorbereitet sein.

- Die Regeln für die Schätzung sind vorab festzulegen und für alle sichtbar über den gesamten Schätzzeitraum auszuhängen.

- Vor dem Beginn der Schätzung sollte festgelegt werden, wie mit Schätzungen umzugehen ist, die stark voneinander abweichen.