Methode Projektmanagement: Analytische Schätzmethoden

Zur Anwendung der analytischen Methoden muss eine Reihe von Voraussetzungen gegeben sein:

- Die Projekte, die als Vergleichsmaßstab herangezogen wurden, und das zu schätzende Projekt müssen vergleichbar sein.

- Es muss eine breite Datenbasis aus ähnlichen Projekten in der Vergangenheit vorhanden sein. Die Zahl dieser Projekte sollte mindesten 50 betragen, da die Datenmenge sonst nicht ausreicht, um einer Normalverteilung zu genügen.

- Die Projektumwelt darf sich nicht so weit verändert haben, dass eine Vergleich-barkeit nicht mehr gegeben ist.

- Der Zusammenhang zwischen dem Projektaufwand und den Parametern muss nicht nur mathematisch, sondern auch objektiv-logisch vorhanden sein.

- Die Parameter müssen sowohl bei den vergangen Projekten, als auch bei den künftig zu schätzenden Projekten leicht ermittelbar sein.

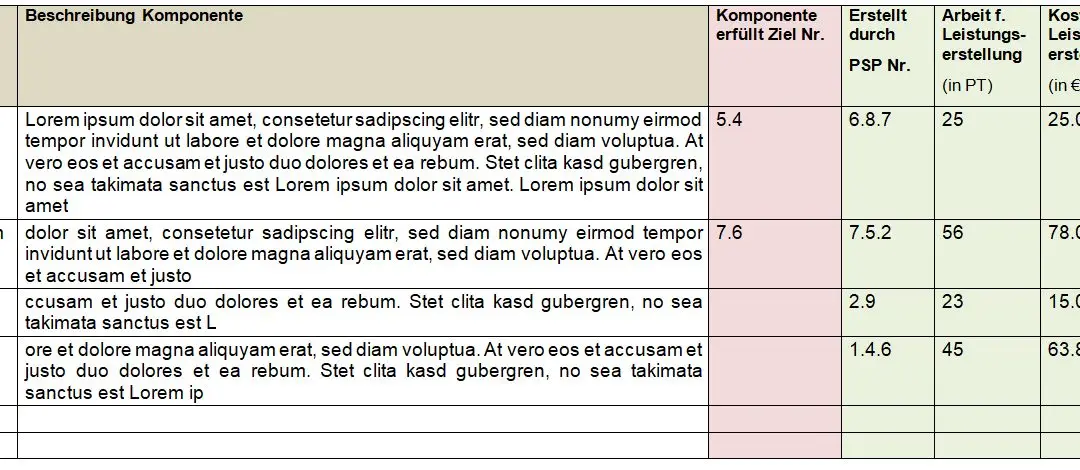

Viele Unternehmen haben zur Feststellung von Kennzahlen, die der Schätzung dienen, eine Projektdatenbank angelegt. In der Datenbank sollten dabei folgende Informationen zu den einzelnen Arbeitspaketen der vergangenen Projekte abgelegt werden (SCHELLER (1999), S. 24):

- Beschreibung des Arbeitspaketes oder der Komponenten

- Name und Adresse des Anbieters (soweit die Leistung gekauft wurde)

- Das Datum an dem mit dem Arbeitspaket begonnen wurde.

- Dauer des Arbeitspaketes

- Ort der Ausführung und ausführende Organisationseinheit

- Aufgewendete Arbeitsstunden

- Aufgewendete Materialien und Materialkosten

- Gerätekosten

- Spezielle Vertragsbedingungen und Situationen

Diese Aufstellung zeigt, dass bei der Anlage einer solchen Datenbank ein erheblicher Aufwand betrieben werden muss. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei einer vollständigen Projektplanung und durch das reguläre Projektcontrolling und Berichtswesen, alle Daten sowieso erhoben werden. Lediglich das Eintragen in eine Projektdatenbank entsteht als zusätzlicher Aufwand.

Vergleichsmethoden

Die Vergleichsmethoden beruhen auf einem Vergleich zwischen Projekten. Bei der Vergleichsmethode wird von vergangenen ähnlichen Projekten auf das aktuelle Projekt geschlossen. Sie sind relativ ungenau. Der Vorteil dieser Methoden liegt darin, dass sie leicht und schnell zu realisieren sind. Ein Vergleich der Leistungsdaten führt dann zu einer Schätzung des Gesamtaufwandes.

Kennzahlenmethoden arbeiten mit einfachen Zusammenhängen zwischen der Kennzahl und dem Wert, der bestimmt werden soll. Kostenkennziffern werden bereits seit vielen Jahrzehnten zur Schätzung verwendet. Sie finden ihre Anwendung zumeist in der Angebotskalkulation, also in einer sehr frühen Projektphase. Beispiele für solche Kostenkennziffern sind:

- €/ccm umbauter Raum,

- €/Personenmonat,

- €/Kg Beton,

- € / Programmierte Zeilen

- € / Serverstunde.

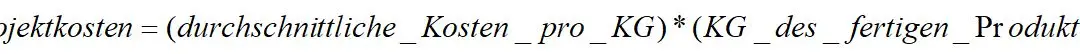

Kilokostenmethode

Die Kilokostenmethode gehört zu den Schätzverfahren die mit Kostenkennziffern arbeiten (PLINKE (1998), S. 129 f.).

Wenn die gesamte Projektkalkulation auf solchen undifferenzierten Kennzahlen beruht, die lediglich eine Einflussgröße berücksichtigt, sind die Schätzungen entsprechend unzuverlässig (SCHELLER (1999), S. 19).

„Prozentsatz von“ Methode

Bei dieser Methode müssen die Prozentwerte der Gesamtkosten (Dauer, Arbeit) auf die einzelnen in dem Unternehmen verwendeten Standardphasen verteilt werden. Aus den Kosten, die in einer ersten Projektphase entstehen, werden dann die Kosten für die anderen Phasen hochgerechnet.

Eine typische Ausgangssituation zeigt die Abbildung. Wenn jetzt für die Erstellung der Anforderungen/Lastenheft z.B. 25.000 € entstanden sind, dann können die Kosten für die einzelnen Projektphasen hochgerechnet werden.

Algorithmische Methoden

Die algorithmischen Methoden suchen nach einem formalen Zusammenhang zwischen den zu schätzenden Ergebnisgrößen und dem dafür erforderlichen Aufwand. Die algorithmischen Methoden beruhen immer auf statistischen Methoden. Mit der Regressionsrechnung werden Zusammenhänge zwischen den Projektkosten und einzelnen Parametern bestimmt. Die Ergebnisse werden dann zur Berechnung der Kennziffern verwendet.

Die Überlegung bei diesen Methoden basiert immer darauf, dass aus den Daten abgeschlossener Projekte, ein Zusammenhang zwischen der zu erstellenden Leistung und dem Aufwand ermittelt wird. Dann werden Parameter bestimmt, die eine Bewertung des Aufwandes eines gegenwärtigen Projektes erlauben. Dann wird der Aufwand aufgrund der Ausprägungen der Parameter, bewertet mit den entsprechenden Kennzahlen für das gegenwärtige Projekt bestimmt.

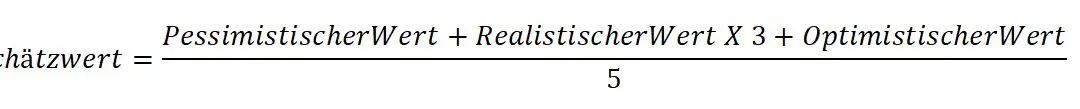

Diese Methoden sind eine Verfeinerung der Schätzung anhand von Kennziffern. Diese wird dadurch erreicht, dass für einzelne Projektabschnitte oder Komponenten, unterschiedliche Kennziffern zugrunde gelegt werden. Die verschiedenen Kostenelemente werden dann addiert. Der funktionale Aufbau hat dann die Form:

Dabei stehen (a,b,…,k) für die einzelnen Parameter. Die Indizes (1,2,…,i) beschreiben den jeweiligen Projektabschnitt oder Komponenten und xi steht für die jeweilige Mengeneinheit des Projektabschnittes oder der Komponente.

Ein solches Bündel an Parametern, bei dem die Anzahl der einzelnen Komponenten zur Schätzung genutzt wird, zeigt die nachfolgende Grafik.

Parametrische Schätzverfahren

Es gibt zwei bekannte parametrische Schätzverfahren. Beide Verfahren berechnen die Schätzgrundlage aus den Werten vergangener Projekte. Hier werden nur die wichtigsten Grundüberlegungen dieser Modelle dargestellt, da die mathematischen Modelle, die hier zugrunde gelegt werden, sehr komplex sind.

COCOMO (Constructive Cost Model)

Dieses Verfahren existiert seit 1981 und wurde seit diesem Zeitpunkt mehrmals erweitert. Bei der ursprünglichen Version handelt es sich um ein Drei-Stufen-Modell, in dem jede Stufe die Ausführlichkeit der Analyse einer Aufwandsschätzung widerspiegelt.

Die erste Stufe liefert eine erste grobe Schätzung, die zweite verbessert diese Schätzung mit Hilfe einer Reihe von sogenannten Kostentreibern. Auf der dritten Stufe werden die Schätzung-en verfeinert, indem sie auf die verschiedenen Projektphasen herunter gebrochen werden. COCOMO beruht auf einer Kombination von Gleichungen, statistischen Modellen, und Schätzungen von Parameterwerten.

Einige Beispiele für Einflussfaktoren, die berücksichtigt werden.

Produktbezogene Faktoren:

- Komplexität

- Erforderliche Zuverlässigkeit

- Erforderliche Wiederverwendbarkeit

- Erforderliche Datenbankgröße

- Anforderungen an die Dokumentation

Personalbezogene Faktoren:

- Anwendungserfahrung

- Erfahrung mit Sprachen und Werkzeugen

- Qualität der Analytiker

- Qualität der Programmierer

- Kontinuität der Mitarbeiter

Projektbezogene Faktoren:

- Zulässige Entwicklungszeit

- Entwicklung an mehreren Standorten

- Einsatz von Werkzeugen

Function Point Methode

Die Function Point Methode wird ebenfalls zu den algorithmischen Methoden gerechnet. Basis für die Aufwandsschätzung sind hier fünf ausgewählte Funktionsbereiche des geplanten Projektergebnisses:

- Eingaben,

- Ausgaben,

- Abfragen,

- Datenbestände,

- Referenzdaten.

Das zu erstellende System wird entsprechend der Funktionsbereiche gegliedert und in die Elementarfunktionen unterteilt. Für diese Elementarfunktionen erfolgt eine Bewertung der Komplexität.

Der Zusammenhang dieser Einflussfaktoren wird in einem Gleichungssystem berechnet. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die Berechnung nach dem Vorliegen des Lastenheftes erfolgen kann und mit zunehmendem Projektfortschritt verfeinert wird. Sie ist relativ leicht er-lernbar und erbringt eine gute Schätzgenauigkeit (MÜLLER-ETTRICH (2003), S. 580).